Железные дороги – важный формат экономического развития и формирования региональных рынков

В ближайшие 5 лет РФ окажет техническое и инвестиционное содействие развитию железнодорожной сети Мали, Ганы, Камеруна. Аналогичное сотрудничество планируется с самой крупной страной Центральной Африки – ДР Конго (бывший Заир), а также с Эфиопией и Мозамбиком.

Выбор этими странами российских партнеров обусловлен неизменно высоким качеством разнообразной продукции транспортного машиностроения, гибкой ценовой политикой российских производителей и неукоснительным соблюдением российской стороной контрактных и смежных обязательств.

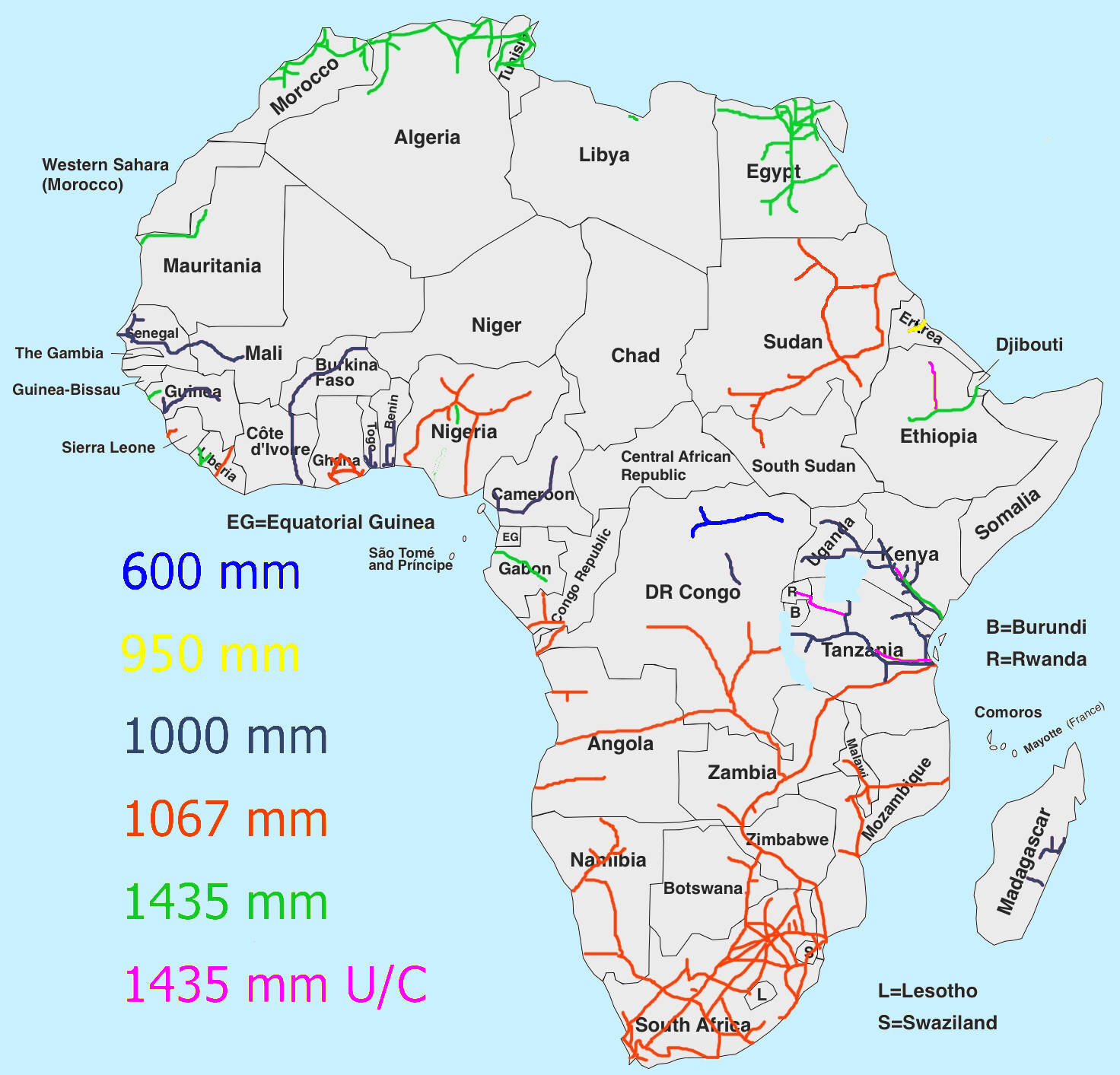

Железные дороги Африки, 2023 г.

Практически 80% общей протяжённости железных дорог Африки являют собой колониальные артерии из глубинных районов к морским портам для вывоза в бывшие метрополии различного сырья. В конце 1950-х – середине 1960-х гг. во Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, Португалии, владения которых в Африке составляли до 70% территории Чёрного континента, были разработаны проекты межрегиональных железных дорог, соединяющих колонии этих европейских стран друг с другом. В их числе можно отметить, например, трансафриканскую стальную магистраль от порта Дакар (французский Сенегал) через Французскую Западную и Французскую Экваториальную Африку к Джибути – порту тогдашнего Французского Сомали на Красном море.

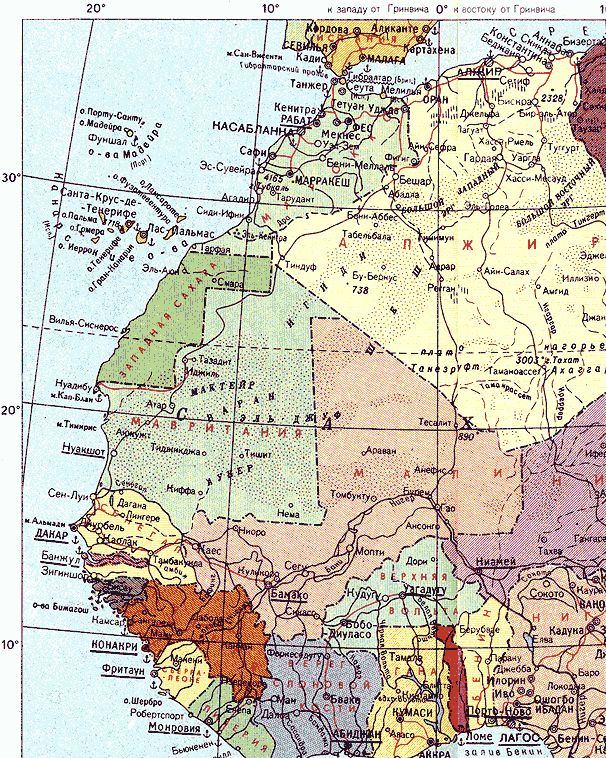

Железные дороги Западной Африки (красный цвет)

Однако с разворачиванием процесса деколонизации и получением африканскими государствами независимости (в начале 1960-х – первой половине 1970-х гг.) бывшие метрополии предпочли ограничиться прежними колониально-сырьевыми линиями. А стало быть, навязанные новообразованным странам экономические и военно-политические соглашения сохраняли и поныне сохраняют неоколониальную зависимость большинства тех же стран от экс-метрополий. (1)

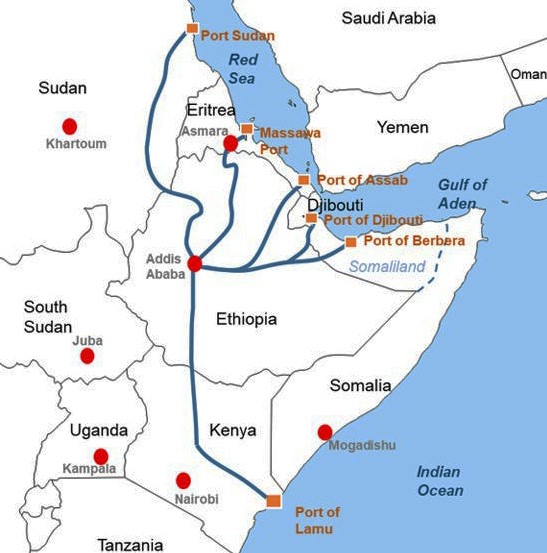

Пути Эфиопии к морю

С середины 1960-х гг. железнодорожное строительство в Африке с помощью СССР шло в основном в странах «социалистической ориентации» – на Мадагаскаре, в Алжире, Ливии, Эфиопии, Анголе, Бенине и Конго (Браззавиль). Однако многие начатые проекты реализовать так и не удалось по разным причинам, в том числе из-за внутриполитической нестабильности, а также ориентации многих режимов «социалистической ориентации» на использование растущей советской финансовой помощи для нужд обогащения местных элит. Кроме того, многие африканские государства стремились наращивать свои сырьевые поставки в СССР как по преференционным для них ценам, так и выгодному товарному бартеру. Соответствующую торгово-экономическую «фору» СССР щедро предоставлял практически всем странам Африки (помимо ЮАР, Южной Родезии, активно сотрудничавшей с ними экс-британской Малави и «прозападного» Заира). В первую очередь эти льготы распространялись на страны «социалистической ориентации», в числе которых можно отметить Сомали (до 1977 г. включительно), Мозамбик, Гвинею, Гвинею-Бисау, Экваториальную Гвинею. Вместе с тем и здесь акцент в сотрудничестве в сфере транспорта делался на модернизации действующих морских портов.

Забвение африканского направления недавних десятилетий меняется на более активную позицию, подтверждение которой – в том числе прошлогодний форум «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге, на котором обсуждались направления возможного сотрудничества и перспективные проекты. По данным российских и африканских источников, российский холдинг «Синара – транспортные машины» (СТМ) с декабря 2023 г. ведет переговоры с Мали об участии в строительстве трансмалийской железной дороги протяжённостью почти в 1300 км. Завершение переговоров планируется не позднее апреля с. г., ориентировочная стоимость проекта – около 2,5 млрд. долл. (в ценах декабря 2023 / января 2024 гг.). Речь идёт о магистрали от столицы страны Бамако до города Гао вблизи границы с Нигером: таким образом в Мали с российской помощью будет создана общенациональная железнодорожная сеть. До сих пор в этой стране Сахеля, решительно отринувшей удушающие объятия французского колониализма, только столица связана железнодорожным сообщением с соседним г. Куликоро (50 км) и с сенегальским портом Дакар (примерно 700 км). Но эти пути охватывают не более 25% территории страны. С предложением об участии РФ в создании этой артерии власти Мали обратились к руководству РФ как раз на полях российско-африканского форума на берегах Невы.

В ходе того же мероприятия ОАО «РЖД» и министерство железных дорог Ганы подписали Меморандум «О взаимопонимании и сотрудничестве». Отмечая «обоюдную готовность сторон в сотрудничестве по совместной реализации железнодорожных проектов на территории Ганы», стороны договорились «проработать форматы участия РЖД в проектировании и строительстве объектов «под ключ», включая «поставку необходимых материалов, оборудования, тягового и подвижного состава».

По данным РЖД, Гане предложены создание единого диспетчерского центра управления перевозками; обучение специалистов; поставки оборудования для строительства и реконструкции действующих железных дорог. Прежде всего, предусматривается участие россиян в сооружении в 2024-27 гг. трансганской стальной магистрали «Юг – Север»: Гана – Буркина-Фасо (порт Аккра – Уагадугу) протяжённостью в 650 км.

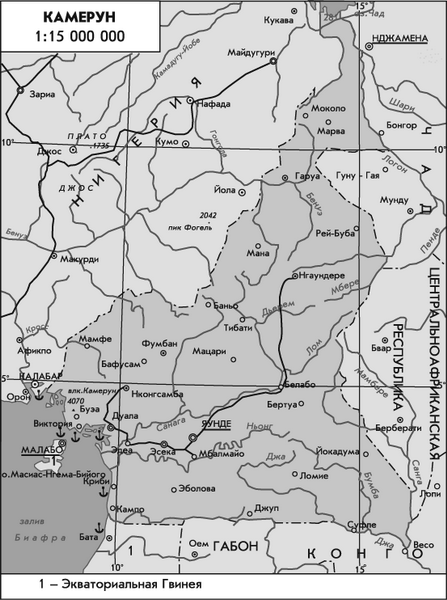

Железные дороги Камеруна

В августе 2023 г. в Петербурге глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и министр экономики и инфраструктуры Камеруна Аламин Мей договорились доработать с участием РЖД соглашение о сотрудничестве в строительстве припортовых и магистральных железных дорог в Камеруне. Документ намечено подписать во втором квартале с. г. Соответствующие проекты включают в том числе строительство в 2024-28 гг. железнодорожных линий из Камеруна в соседние Чад (Нгаундере – Гаруа – Нджамена) и в Габон (Яунде – Оем – Белинга).

Ещё в конце ноября 2022 г. глава основной логистической компании Камеруна Global Corporation Group Кунгаба Леонель заявил ТАСС о желании «пригласить российских специалистов для помощи в развитии железнодорожной отрасли, чтобы наладить кооперацию в строительстве железных дорог». Сотрудничество с Россией востребовано «для создания общенациональной и трансграничной железнодорожной сети».

Железнодорожная сеть ДР Конго, 2023 г.

В 1-м полугодии с. г. ожидается завершение переговоров РЖД с Демократической Республикой Конго о финансовом и техническом содействии Киншасе в формирования общенациональной железнодорожной сети. В этой крупнейшей и богатой природными ресурсами стране Экваториальной Африки большинство железнодорожных участков представляют собой изолированные друг от друга экспортно-сырьевые линии, созданные ещё до начала 1960-х (а то и ранее) преимущественно бельгийскими колонизаторами.

По имеющейся информации, возможно российское участие в сооружении стальных артерий и в восточной Эфиопии, в том числе к порту Бербера в соседнем Сомалиленде. Здесь решение вопроса, правда, будет осложнено военно-политическими противоречиями: власти Могадишо категорически не признают отделения бывшего Британского Сомали, стремясь заручиться поддержкой со стороны Эритреи, Египта и отчасти Турции, которая в соответствии с недавно подписанным соглашением как минимум 10 лет будет контролировать акваторию Африканского Рога. Тем не менее идея стыковки международного транспортного коридора «Север – Юг» с одним из портов на побережье Восточной Африки (где весьма активны компании из ОАЭ) может оказаться весьма перспективной.

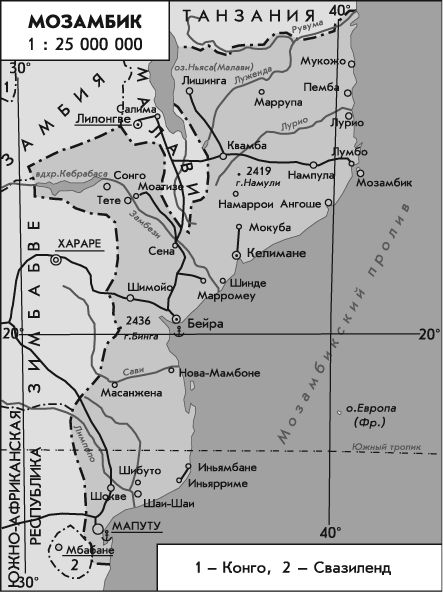

Железные дороги Мозамбика, 2023 г.

Вероятен интерес и к строительству трансмозамбикской железной дороги вдоль побережья, между портами Накала / Лумбо и Бейра. С колониального (португальского) периода сообщение между ними включает «лишние» свыше 300 км транзита через Малави (бывший британский Ньясаленд) и кружный путь в мозамбикской «глубинке». Холдинг «Российские железные дороги» готов создавать транспортные системы и вкладывать свои компетенции в развитие железных дорог и в других африканских странах, рассказал первый заместитель генерального директора ОАО РЖД Сергей Павлов в ходе сессии «Экспортный потенциал Россия - Африка в условиях новых вызовов» в рамках прошлогоднего «африканского» саммита: «Мы готовы создавать транспортные системы и вкладывать все свои компетенции, а это не только проектирование, планирование, но и строительство. И холдинг доказал уже свои возможности строительства в любых условиях, при том по различным стандартам». Холдинг располагает высокими активно внедряемыми и используемыми технологическими компетенциями, коими РЖД готовы в полной мере поделиться на обширном пространстве от Египта (где разворачивается российская индустриальная зона) и входящей в БРИКС ЮАР и от Сенегала до Эфиопии. Главе государства направлены предложения о создании специализированного инвестфонда, призванного поддержать частные инвестиции отечественных компаний, а также развивать существующие механизмы, в том числе в рамках концессий и индустриальных кластеров, применительно к новым условиям обострившейся борьбы за рынки сбыта, природные ресурсы и коммуникационные маршруты, принимающей самые экстремальные формы.

P.S. 25-26 июня в Йоханнесбурге пройдёт 26-я Международная Африканская выставка и конференция. За 20 лет относительно локальное собрание выросло в форум, занимающий 3 выставочных зала. Среди участников мероприятия – железнодорожные организации и операторы железных дорог (27%), конечные пользователи (23%), поставщики (17%), правительственные, муниципальные и регулирующие органы (13%), инвесторы и финансисты (10%), подрядчики (10%). Традиционный участник форума – российский железнодорожный холдинг НПК «Объединенная Вагонная Компания».

Примечание

(1) В конце 1970-х гг. ливийский лидер Муаммар Каддафи, при котором в стране реализовывались проекты «РЖД», предлагал реализовать некоторые трансафриканские проекты, призванные объединить Ливию с Алжиром, Чадом, Мавританией, Суданом, Конго (Браззавиль), Зимбабве Гвинеей, Гвинеей-Бисау, Сомали, Мозамбиком, Экваториальной Гвиней... Ответом на эти антиколониальные проекта стали антиливийские санкции, увенчавшиеся уничтожением Джамахирии, параллельно давлению на потенциальных участников так и не реализованных проектов.

Заглавное фото: Гудок

https://www.fondsk.ru/news/2024/03/28

United States: 24626

United States: 24626  Singapore: 6694

Singapore: 6694  Russia: 6479

Russia: 6479  Germany: 1460

Germany: 1460  China: 1344

China: 1344  The Netherlands: 1007

The Netherlands: 1007  Canada: 615

Canada: 615  Finland: 568

Finland: 568  United Kingdom: 519

United Kingdom: 519  France: 336

France: 336